“善战者,先声夺人;善防者,未雨绸缪。”——《孙子兵法·计篇》

在信息化、数字化、智能化的浪潮中,企业的每一次技术升级、每一项业务创新,都可能成为攻击者的“敲门砖”。只有把安全意识根植于每位职工的日常工作,才能让“未雨绸缪”不再是纸上谈兵,而是实实在在的防护力量。

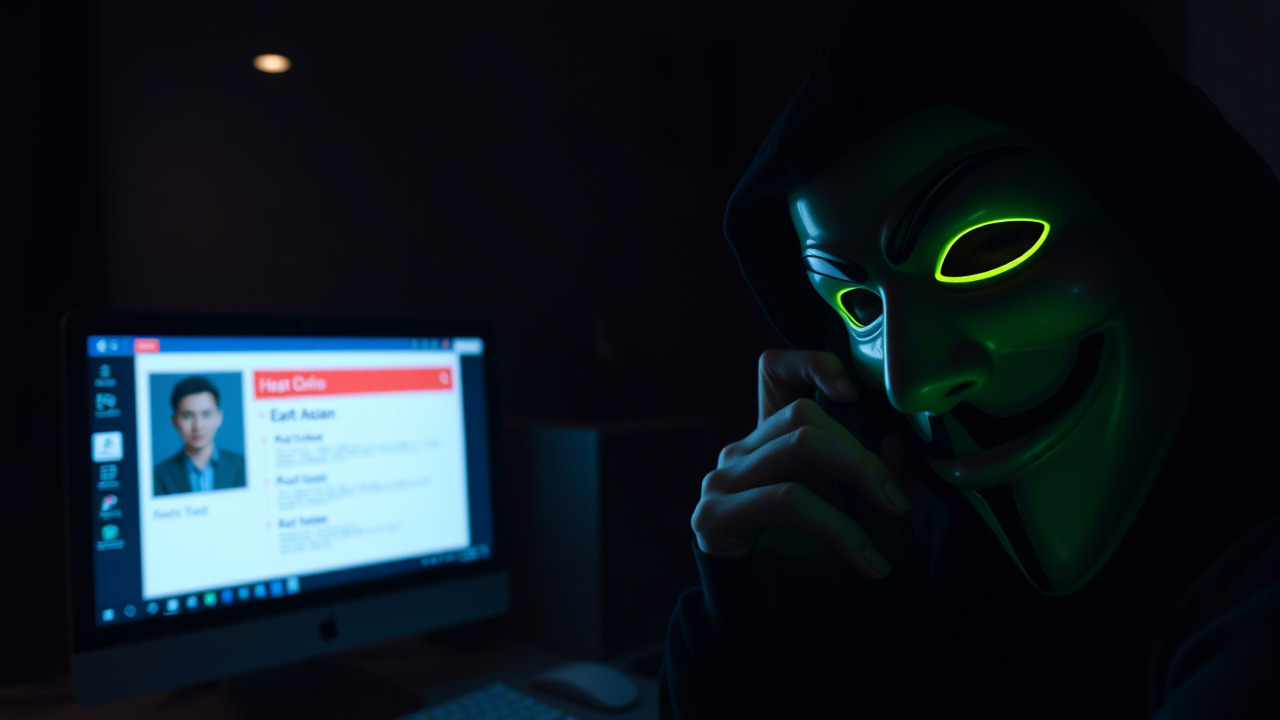

下面,先用头脑风暴的方式,挑选出四个兼具典型性和深刻教育意义的安全事件案例。通过对它们的细致剖析,让大家感受到安全威胁的真实面目,并为即将开启的信息安全意识培训埋下伏笔。

案例一:Lumma Stealer——“隐形的金库劫匪”

背景

2025 年 Q3,ANY.RUN 报告显示,Lumma Stealer 的沙箱检测次数高达 9,664,成为当季最活跃的盗凭证恶意软件。该家族专注于窃取浏览器存储的账号密码、加密货币钱包、表单自动填充信息以及会话 Cookie,尤其在金融、电商等数据价值高的行业中频繁出现。

事发经过

某大型电子商务公司内部员工小张(化名)在一次内部培训后,收到一封标题为“最新行业报告下载”的邮件。邮件正文写得格外正式,甚至贴上了公司 logo;附件是一个看似 PDF 的文件,实际却是 .exe 可执行文件。小张轻点下载,安装后系统弹出 “Lumma Stealer 已成功部署”,但因为缺乏安全警觉,他并未注意到异常。

随后,攻击者通过暗网租用的 C2 域名(如 darkvault.xyz)与受感染的终端保持心跳,实时收集并上传窃取的凭证。仅仅两天时间,攻击者已将 300+ 条有效的银行账户信息、200+ 个加密货币钱包地址以及近千条 SaaS 平台的登录凭证转手获利,给公司带来了 数千万元 的直接经济损失。

关键漏洞

- 社交工程邮件:伪装成正规内部邮件,利用企业品牌进行钓鱼。

- 未对附件进行安全沙箱检测:入口即是恶意载体,缺乏多层防御。

- 缺乏终端行为监控:未能及时捕获异常进程的网络行为。

经验教训

- 邮件来源验证:任何带有附件的邮件,都应核实发件人身份,尤其是可执行文件;使用 数字签名 验证文件完整性。

- 行为监控升级:从 签名检测 向 行为检测 转型,部署如 ANY.RUN Threat Intelligence Lookup(TI Lookup)这类实时情报平台,可在 0-5 分钟内将新出现的 IOCs 与已知恶意域名关联,瞬间触发告警。

- 最小权限原则:对关键业务系统采用 多因素认证(MFA),即使凭证泄漏,也能在攻击链上形成阻断。

案例二:AgentTesla——“键盘背后的黑手”

背景

同一报告中,AgentTesla 的沙箱检测次数为 5,337,并呈现 环比翻番 的增长趋势。它是一款兼具 Stealer 与 RAT 功能的恶意软件,能够记录键盘输入、剪贴板内容、浏览器和邮件客户端的凭证,并通过 SMTP 或 HTTP 将数据外泄。

事发经过

某跨国物流公司在疫情期间全面推行 远程办公,员工通过 VPN 访问内部系统。员工小刘(化名)在家使用个人笔记本处理工作邮件时,误点击了同事在 Teams 群里分享的“最新物流系统升级指南”。该链接指向一个看似合法的云盘页面,实际是一个隐藏的 PowerShell 脚本,脚本利用 PowerShell Remoting 在后台下载并执行 AgentTesla。

感染后,AgentTesla 立即开启 键盘记录 与 剪贴板监控,将捕获到的公司内部邮件账号、VPN 证书等敏感信息发送至 mail.funworld.co.id(报告中给出的示例域名)。攻击者随后使用这些凭证登录公司内部系统,提取运单数据、修改交付地址,导致 数十笔货物被误导,公司声誉受损。

关键漏洞

- 云盘链接的信任误区:内部协作工具中分享的文件链接,往往被误认为安全。

- PowerShell 执行策略宽松:默认的执行策略让恶意脚本有机可乘。

- 缺乏终端 EDR(Endpoint Detection and Response):未能及时捕获异常进程的系统调用。

经验教训

- 链接安全审计:对所有外部链接进行 URL 过滤 与 安全评估,尤其是在协作平台上。

- 强化 PowerShell 安全:启用 Constrained Language Mode 与 脚本签名强制,禁止未签名脚本执行。

- 部署 EDR 与 SIEM:通过行为分析及时检测 键盘记录、剪贴板抓取 等异常活动,配合 TI Lookup 的实时 IOCs,实现 从发现到响应的闭环。

案例三:Xworm RAT——“多面手的暗网雇佣兵”

背景

Xworm 在 Q3 的沙箱检测次数为 5,085,它是一款 模块化、隐蔽且高度可扩展 的远控木马,经常被用于 “首入点 + 载体” 的攻击链。它能够通过合法的云服务(如 Google Drive、OneDrive)进行 C2 隧道,极大提升隐蔽性。

事发经过

一家制造业企业在进行 MES(Manufacturing Execution System) 升级时,购买了第三方软件供应商提供的 生产数据同步工具。该工具的安装包中隐藏了一个压缩文件 sync_v2.5.zip,内部包含 Xworm 的 加载器。安装完成后,Xworm 通过 OneDrive 的共享链接与攻击者的 C2 服务器建立通信,采用 HTTPS 加密,逃避传统网络防火墙的检测。

Xworm 在受害者机器上开启 远程命令执行、文件系统操作、键盘记录 等模块,并使用 横向移动 技术在内部网络中传播。最终,攻击者利用 Xworm 作为“桥梁”,在内部部署了 勒索软件,导致生产线停摆 48 小时,直接经济损失超过 800 万元。

关键漏洞

- 第三方供应链风险:未对外部软件进行源码审计或完整性校验。

- 云服务 C2 隧道:利用合法云平台进行通信,传统 IDS/IPS 难以辨别。

- 横向移动缺乏分段:内部网络缺乏细粒度的访问控制(Segmentation)。

经验教训

- 供应链安全治理:对所有第三方组件实行 SBOM(Software Bill of Materials) 管理,并使用 代码签名 与 散列校验 确认来源。

- 云流量监控:对企业内部的 HTTPS 隧道(尤其是往常不常用的云服务)进行 TLS 解密审计 与 行为分析。

- 网络分段与最小化信任:采用 Zero Trust 架构,对内部资源实施 微分段,阻止攻击者通过单一节点进行横向渗透。

案例四:WhatsApp 屏幕共享诈骗——“OTP 盗取的隐形刀锋”

背景

2025 年 11 月,HackRead 报道了 “Scammers Abuse WhatsApp Screen Sharing to Steal OTPs and Funds” 的案例。攻击者利用 WhatsApp 新增的 屏幕共享功能,诱骗受害者打开共享,随后在受害者的手机上直接捕获一次性密码(OTP),完成 金融转账、账户窃取。

事发经过

小赵(化名)在微信群里认识了一位自称是银行客服的“小李”。对方声称公司系统出现异常,需要核对账户安全,要求小赵 打开 WhatsApp 的屏幕共享,并让他在共享画面中输入登录验证码。小赵毫不怀疑,直接按照指示打开了共享功能,并在共享过程中输入了银行发送的 OTP。

攻击者此时已经实时捕获到 OTP,随后在银行 APP 页面上完成 转账 3 万元 的操作,并立即关闭共享。整个过程仅用了 30 秒,小赵事后才惊觉被骗。

关键漏洞

- 功能误用:WhatsApp 屏幕共享本是为远程协作设计,却被攻击者当作 信息窃取工具。

- 社交工程:利用“客服”身份取得信任,诱导受害者主动提供敏感信息。

- 缺乏二次验证:OTP 被单次使用即失效,若对方能即时获取,银行侧未能再次确认。

经验教训

- 功能使用边界:凡是涉及 屏幕共享、远程控制 的功能,都应在 信任的内部场景 中使用,外部人员请求时坚决拒绝。

- 安全意识教育:员工必须清楚 “客服不会索要 OTP”,任何涉及验证码的请求应通过官方渠道核实。

- 多因素验证:在重要交易中引入 双重 OTP 或 人机验证,提升攻击者即时获取 OTP 的难度。

从案例到行动:信息化、数字化、智能化时代的安全新要求

1. 信息化——数据是新油,安全是防漏阀

在 云原生、SaaS 与 移动互联 的浪潮下,企业数据的 产生、存储、传输 均呈指数级增长。每一次 API 调用、每一次 文件上传,都可能成为威胁者的埋伏点。正如《礼记·大学》所云:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安。”只有在明确了 何为重要资产、何处是风险边界 后,才能制定针对性的防护措施。

2. 数字化——系统互联,攻击面随之扩张

- 业务系统 与 IT 基础设施 的深度耦合,使得 横向移动 成为常态。

- 供应链 与 第三方服务 的依赖,加大了 供应链攻击 的概率。

- 大数据 与 AI 为防御提供了 行为分析 与 异常检测 的技术支撑,也让攻击者有了 对抗机器学习 的新手段。

因此,我们必须在 技术层面 与 流程层面 双管齐下:一方面,部署 UTM、EDR、SOAR 等先进安全设施;另一方面,完善 资产分类分级、安全基线 与 应急预案。

3. 智能化——AI 让防御更敏捷,也让攻击更隐蔽

在 AI 驱动的 自动化响应 时代,Threat Intelligence Lookup(TI Lookup)这类平台的价值尤为突出。它们能够把 沙箱行为、IOC/IOA/IOB 实时聚合,并通过 自然语言搜索 快速定位关联威胁。例如:

threatName:"Lumma" AND domainName:""→ 一键列出所有近期出现的 Lumma 相关恶意域名。threatName:"xworm" AND submissionCountry:"co"→ 精确定位某国地区的 Xworm 样本,帮助快速评估地域性风险。

我们要在 全员 中普及这类工具的使用,让每位员工都能成为 “小型情报分析师”,在发现可疑时即刻上报、验证、处置。

迈向安全文化:让培训成为习惯,让防护成为自觉

1. 培训的意义——从“应付检查”到“安全自驱”

传统的安全培训常被误解为“一次性演讲、应付审计”。在信息化的今天,安全是一个动态、持续的过程。我们需要把培训 拆解 为:

- 微课堂(5‑10 分钟碎片化学习)——随时随地学习最新的钓鱼案例、密码管理技巧。

- 实战演练(红蓝对抗、桌面推演)——让员工在受控环境中亲身体验攻击链,体会 “发现-响应-恢复” 的完整闭环。

- 情景剧(案例复盘、角色扮演)——通过真实案例的戏剧化呈现,帮助员工在情感层面记住安全教训。

2. 培训内容——覆盖全链路、针对性强

| 模块 | 关键主题 | 目标能力 |

|---|---|---|

| 基础篇 | 密码安全、MFA、权限最小化 | 防止凭证泄漏 |

| 网络篇 | VPN 使用规范、Wi‑Fi 安全、云流量监控 | 抑制横向渗透 |

| 终端篇 | EDR 认识、行为监控、恶意软件辨识 | 及时发现感染 |

| 社交篇 | 钓鱼邮件识别、社交工程防御、WhatsApp 屏幕共享风险 | 提升人因防护 |

| 供应链篇 | 第三方软件审计、SBOM、签名校验 | 降低供应链风险 |

| 情报篇 | 使用 TI Lookup、IOC/IOA 查询、情报共享 | 实时威胁感知 |

| 响应篇 | 事件报告流程、快速隔离、取证要点 | 缩短 MTTR(Mean Time To Respond) |

3. 培训方式——线上+线下、互动+反馈

- 线上平台:利用公司内部学习系统(如 企业微信课堂、钉钉微课堂),推送视频、测验、案例库。

- 线下面授:邀请 外部资深安全专家 与内部 SOC 分析师 共同主持,进行深度剖析。

- 沉浸式实验室:搭建模拟攻击环境(使用 ANY.RUN 沙箱镜像),员工可以亲自上传样本、查询 IOCs,感受“从零到有”的威胁情报生成过程。

- 即时反馈:通过 问卷星、Kahoot 等工具实时收集学习效果、疑问点,并在下一轮培训中进行针对性补讲。

4. 激励机制——让安全成为“加分项”

- 安全之星:每季评选在 漏洞报告、风险识别、应急响应 上表现突出的个人或团队,授予 荣誉证书 与 小额奖金。

- 积分换礼:完成每个模块的学习与测验,即可获得积分,可在公司内部商城兑换 实用办公工具、电子书、健身卡 等。

- 职级加分:将 信息安全培训完成率 与 年度绩效考核 挂钩,明确安全是 职业晋升 的硬指标。

5. 让培训成为“一日三餐”

就像我们每天必须进食一样,信息安全意识也应成为 每天必吃的“安全餐”。

- 早餐:打开公司门户,阅读当天的 安全快讯(如最新钓鱼邮件截图)。

- 午餐:通过手机 APP 完成 5 分钟微课(密码管理或云服务安全)。

- 晚餐:参与 案例讨论 或 情报查询,把当天学到的知识运用到实际工作中。

结语:从“防火墙”到“防火墙的墙砖”

信息安全不是某个部门的专属责任,更不是一套技术堆砌的产物。它是一种 文化,是一种 自觉,是一种 对企业使命的忠诚。正如《大学》所云:“格物致知,诚于中,悟于外。”只有把 “格物”(了解威胁)与 “致知”(学习防护)结合起来,让每位职工都能 “诚于中”(内心认同安全价值),并在实际工作中 “悟于外”(付诸行动),企业才能在数字化浪潮中稳健前行。

请大家积极报名即将开启的 信息安全意识培训,让我们一起从 案例 中学习,从 工具 中受益,从 行动 中成长。让安全意识在每一次点击、每一次分享、每一次协作中,化作坚不可摧的 长城。

“居安思危,思危而后得安。”——《左传·僖公二十三年》

让我们牢记:未雨绸缪,防患未然,共同托起企业的数字未来!

昆明亭长朗然科技有限公司致力于打造智能化信息安全解决方案,通过AI和大数据技术提升企业的风险管理水平。我们的产品不仅具备先进性,还注重易用性,以便用户更好地运用。对此类解决方案感兴趣的客户,请联系我们获取更多信息。

- 电话:0871-67122372

- 微信、手机:18206751343

- 邮件:info@securemymind.com

- QQ: 1767022898